J’utilise des images volées et glanées. C’est une manipulation simple, un jeu avec la matière.

I use stolen and collected images. It is a simple manipulation, a play with the matter.

EN-

These images were created using an early version of Photoshop—one of the very first. I use the tool in the manner of a collagist. I am collecting many images found in my daily environment and during my travels. Hunting for treasures is a practice in itself, a heightened reading of all kinds of graphic styles. Postcards, magazines, flyers, newspapers, specialist journals, books from all eras, photographs… It is enough to arrange the images to see stories emerge. The studio is full of them. These fetishes, remnants, or memories sometimes bore stains—street dirt, liquids, signs of aging… tears—from waiting-room magazines, stolen or ripped images… creases, bumps, visible imperfections, much like those in our human lives.

My first collages were made by hand; I used a photocopier and scissors in the Dadaist, punk, and techno tradition. Then, in the early 2000s, the scanner arrived, allowing me to bring all my selected images to the same scale, making the collage effect less traditional and more compositionally precise, while also further flattening the outlines. The use of computers and Photoshop entered the art world, and I approached it like a game. Constructions simplified by the machine and an almost psychedelic attraction to pixel details, synthetic innards, chasms of color and nuance that sometimes made me lose sight of the image’s original meaning. Without aiming for beauty, I was exploring the early days of digital retouching, which would later become omnipresent in fashion and advertising. My gestures remained similar to those of my manual experiments—simple juxtapositions, associations of meaning, diving into the images at a macroscopic level. The idea is to keep technical errors, pixel details, scanner traces, and so-called “unsightly” elements visible. A deliberate stance in contrast to the polished magazine images crafted with the same software—software designed to deceive, beautify, falsify, and manipulate.

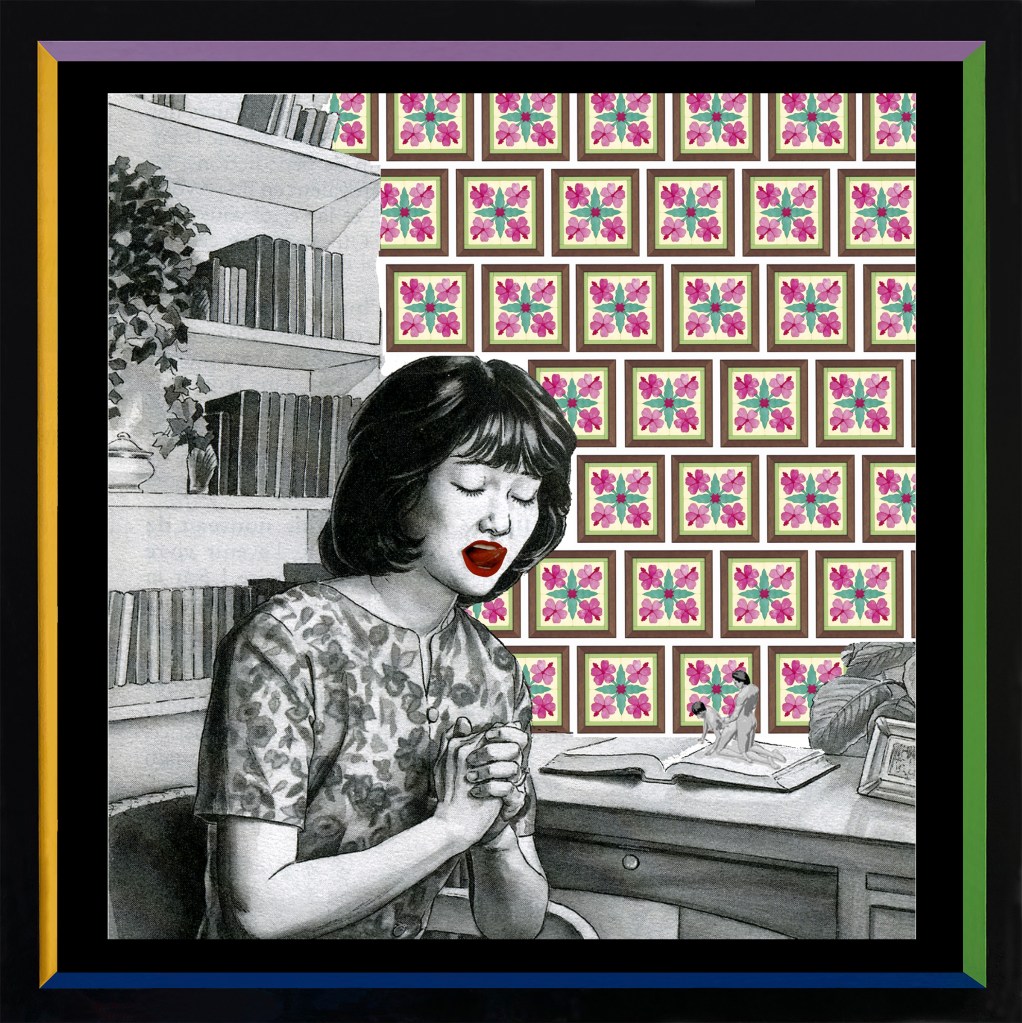

Here, a series titled Artefact, whose primary source comes from The Watchtower propaganda publications, handed out for free on the street by Jehovah’s Witnesses.

A friend once gifted me an entire box of Watchtower issues from the 1980s and 1990s, which he had found in perfect condition. A goldmine of kitsch graphic design and post-apocalyptic narratives, where joyful children of all nationalities, saved by their God, pet wild animals in lush landscapes overflowing with food, questionable propriety, and hallucinatory happiness. These scenes, often crudely outlined, revealed perceptible flaws in certain characters, whose obscenity stemmed as much from their subject matter as from their clumsy aesthetics. And yet, this was meant to be Paradise.

I limited myself to simple changes: a new background, a new character introduced into the original scene, a subtle anomaly borrowed from another source—creating new illustrations: disturbing misunderstandings, ambivalent, ambiguous, reflecting the atmosphere typical of sectarian gatherings.

The work aligns with an artistic tradition where collage, repurposing, and détournement hold meaning. A process that, by its very nature, questions the reproducibility of images and their circulation in our world saturated with simulacra. Walter Benjamin already raised the question in The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction (1936): what becomes of an image’s aura when it becomes infinitely duplicable? Here, by printing my compositions in large square formats (80 × 80 cm), on canvas and finishing them with a varnish akin to painting, I play with this ambiguity. These fake paintings, though born of a digital process, seem to regain a material presence, an almost archaic singularity-like relics bridging two eras, between the tangible and the virtual.

But this image saturation goes even further. Jean Baudrillard, in The Transparency of Evil (1990) and Impossible Exchange (1999), speaks of the “obscenity of the real”: a world where everything is overexposed, where images multiply to the point of draining reality of its substance. In The Perfect Crime (1995), he further develops this idea, asserting that reality becomes obscured under the weight of its media and technological overrepresentation.

What interests me here is that tension between image overload and their possible disappearance-between the false promise of a perfect world after death and the constant fabrication of new narratives, new synchronicities, born of absurd storytelling or associations of ideas akin to psychoanalysis.

These compositions are fragments of another illusion-visions of a rewritten world through subtle touches, cracks into which new doubts slip. A fabricated elsewhere, where the displayed innocence tips into excess, where each added detail disturbs the initial calm, creating a subtle dissonance-sometimes barely perceptible, but enough to unsettle. Between fascination and discomfort, suggestion and manipulation, these images reenact, in their own way, the mechanics of simulacrum-like a hall of distorting mirrors where truth becomes murky, sometimes even disturbing.

In 2025, in the era of AI, we no longer know how to verify the authenticity of an image. Going beyond mere correction or subject modification, the idea of perfection as a standard has taken on new proportions, as meaninglessness, illusion, and deception have become a form of mass entertainment.

Could it be a kind of collective frenzy to control everything-only to end up producing nonsense? Yet the search for authenticity remains central to contemporary concerns, both contrasting with and intrinsically part of this form of universal trance.

FR-

Ces images ont été créées via une version antérieure de Photoshop, une des premières. J’ai utilisé cet outil à la manière d’un collagiste. Je collecte beaucoup d’images trouvées dans mon environnement quotidien et lors de mes voyages. Chiner des trouvailles est en soi une pratique, une lecture accrue de toute sorte de styles graphiques. Cartes postales, magazines, prospectus, journaux, revues spécialisés, livres de toutes époques, photographies … Il suffit d’agencer les images pour voir se dessiner des histoires. L’atelier en regorge. Ces fétiches, restes, ou souvenirs, ont parfois des taches – rue, liquides, vieillissement.., des déchirures – magazines de salle d’attente, images volées, arrachées.., des plis, des bosses, des imperfections visibles, propres à celles de nos vies humaines. Mes premiers collages furent manuels; j’utilisais alors une photocopieuse et des ciseaux dans la lignée Dadaïste, punk et techno. Puis, au début des années 2000, le scanner a fait son entrée me permettant de mettre ma sélection d’ images à la même échelle, rendant ainsi l’effet collage moins traditionnel, plus précis à la composition tout en aplatissant encore les contours. Sont arrivés dans le champs de l’art l’utilisation de l’ordinateur et de Photoshop, que j’employais alors comme un jeu. Des constructions simplifiées par la machine et un attrait presque psychédélique pour les détails des pixels, entrailles synthétiques, gouffre de couleurs et de nuances me faisant perdre parfois le caractère premier de l’image elle-même. Sans chercher à faire du beau, explorant les prémices de la retouche digitale qui allait ensuite devenir omniprésente dans le monde de la mode et de la publicité, mes gestes étaient similaires à ceux de mes expérimentations manuelles par de simple appositions, associations de sens, entrant en macroscopie dans les images. Il s’agissait alors de laisser visibles les erreurs techniques, les détails des pixels, les traces du scanner et les points dit « disgracieux ». Un parti prix au regard des images léchées des magazines fabriquées à partir de ce même logiciel destiné à illusionner, falsifier, tromper, embellir.

Ici, une série baptisée Artefact, dont la source première vient des publications de propagande La Tour de Garde, distribuées gratuitement dans la rue par les Témoins de Jéhovah. Un ami m’a un jour offert une boîte entière de Tour de Garde datant des années 80-90 qu’il avait trouvé en parfait état. Une mine d’or au graphisme kitsch et aux récits post-apocalyptiques, où des enfants joyeux de toutes nationalités, sauvés par leur Dieu, caressent des animaux sauvages au milieu de paysages opulents, regorgeant de vivres, de bienséance douteuse et d’un bonheur halluciné. Ces scènes aux contours parfois grossiers laissent apparaître des failles perceptibles chez certains personnages, dont l’obscénité tient autant à leurs sujets qu’à leur esthétique maladroite. Il s’agit pourtant du Paradis. Je me contente d’un simple changement de fond, d’un nouveau personnage introduit dans la scène initiale, d’une anomalie subtilement dérobée à une autre source, créant ainsi de nouvelles illustrations : sortes de malentendus dérangeants, ambivalents, ambigus, à l’image de l’atmosphère propre aux regroupements sectaires.

L’ensemble s’inscrit dans une tradition artistique où le collage, la récupération et le détournement font sens. Un procédé qui, par sa nature même, interroge la reproductibilité des images et leur circulation dans notre monde saturé de simulacres. Walter Benjamin posait déjà la question dans L’Œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique (1936) : qu’advient-il de l’aura d’une image lorsqu’elle devient infiniment duplicable ? Ici, en imprimant mes compositions sur de grands formats carrés de 80 × 80 cm, en les imprimant sur toile et en les finissant par un vernis à la manière d’une peinture, je joue avec cette ambiguïté. Ces faux tableaux, pourtant issus d’un processus numérique, semblent retrouver une présence matérielle, une singularité presque archaïque, comme des reliques d’un passage entre deux ères, entre le tangible et le virtuel. Mais cette saturation des images va plus loin. Jean Baudrillard, dans La Transparence du Mal (1990) et L’Échange impossible (1999), parle de l’« obscénité du réel » : un monde où tout est surexposé, où les images se multiplient au point de vider le réel de sa substance. Dans Le Crime parfait (1995), il poursuit cette réflexion, affirmant que la réalité disparaît sous l’effet de sa surreprésentation médiatique et technologique.

Ce qui m’intéresse ici, c’est cette tension entre le trop-plein d’images et leur possible disparition, entre la fausse promesse d’un monde parfait après la mort et la fabrication permanente de nouveaux récits, de nouvelles synchronicités, ceux d’une histoire absurde ou d’une association d’idées proche de celle de la psychanalyse. Ces compositions sont alors les fragments d’un autre leurre, des visions d’un monde réécrit par petites touches, des failles où se glissent de nouveaux doutes. Un ailleurs factice où l’innocence affichée bascule dans l’excès, où chaque détail ajouté vient perturber la tranquillité initiale, créant un décalage subtil, parfois à peine perceptible, mais suffisant pour déranger. Entre fascination et malaise, entre suggestion et manipulation, ces images rejouent à leur manière la mécanique du simulacre, tel un jeu de miroirs déformants où la vérité devient trouble et parfois inquiétante. En 2025, à l’ère de l’IA, on ne sait plus vérifier la véracité d’une image. Dépassant la simple rectification ou le remaniement d’un sujet, l’idée de perfection devenu une norme va bien au- delà, car la perte de sens, l’illusion et la tromperie sont maintenant un divertissement populaire.

Ne s’agirait t-il pas d’une sorte de frénésie collective à vouloir tout maîtriser jusqu’à produire, de fait, des inepties ? La recherche d’authenticité est pourtant bien au cœur des préoccupations contemporaine, contrastant et faisant partie intégrante de cette forme de transe universelle.